Автор: Шемс Гасымлы

Иногда кажется, что ясность — всего лишь вуаль. А истина — не в том, что освещено, а в том, что бормочет из темноты. Когда разум трескается, он не разрушается — он становится прозрачным.

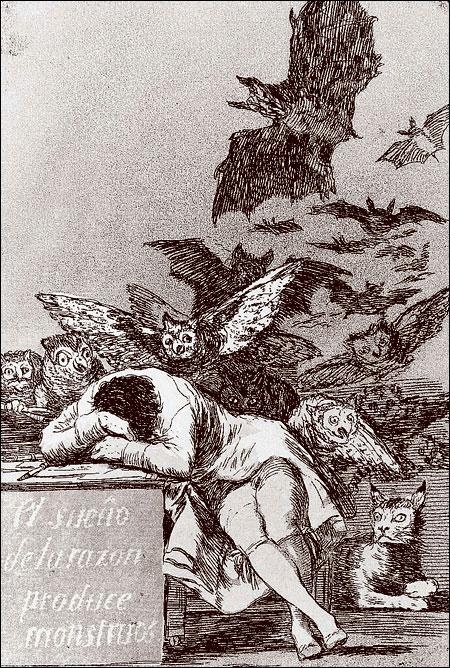

Меня зовут никто. Или, быть может, уже слишком много имён. Иногда - это Фуко в палате, рисующим философию на белых кафельных стенах. Иногда — Ван Гог, с ухом в руке и солнцем в голове. Но чаще всего — безымянная тень в картине Гойи, застывшая между криком и темнотой.

Именно у него — Франсиско Гойи — я впервые увидела, что безумие может быть философией. Не метафорой, не диагнозом, не эстетикой — а формой познания. В его поздних картинах — не просто страх. Там отсутствие Бога, тишина перед вечностью, животный ужас, выцарапанный из плоти живописи. Его “Чёрная серия” — это дневник сгоревшего сознания. Но может быть — очищенного?

Возможно, безумие — это не крах рассудка, а его последняя, предельно искренняя форма. Последний вздох ума, который устал играть в правила. Разум — это цивилизация, безумие — это природа, дикое, обнажённое «до». И где-то между ними — искусство. Оно не лечит, но фиксирует: температуру бреда, влажность страха, светотень на грани внутреннего обрушения.

Гойя не сошёл с ума. Он просто перестал прятаться. Перестал рисовать то, что видят глаза, и стал рисовать то, что слышат кости. Его чёрные образы — это не протест, это хроника того, что наступает, когда человек остаётся с самим собой — без утешений, без религий, без снов.

И может быть, именно там — в этом последнем коридоре, где стены уже не отзываются эхом — и начинается правда. Та, что не хочет быть понята, только — пронесена через себя.

И тут встаёт вопрос, что тревожит уже не первый век — не просто умы, а разорванные умы. Может ли безумие быть формой прозрения? Может ли трещина стать окном, через которое проглядывает суть? Не ясная, не логическая, не утешительная — а жгучая, как лезвие, как эпилепсия, как ночь без выключателя.

Фуко однажды написал, что история безумия — это история замалчивания и изоляции, попытка общества спрятать зеркало, которое слишком точно показывает лицо. Но ведь именно те, кого изгнали за предел, иногда знали больше, чем все философы, вместе взятые. Потому что они не думали об истине — они ей были. Горели в ней. Плавали, как в кислоте.

Гойя, быть может, был последним художником, который не рисовал форму, а рисовал крах формы. И в этом крахе — не отчаяние, а удивительное освобождение. Когда ты больше не обязан казаться. Когда даже Бог перестаёт быть образом, а становится ощущением холода между лопаток.

Ведь, если вдуматься, истина не может быть комфортной. Она приходит, когда все привычные конструкции сгорели. Когда остаётся только пустота — и ты. И, возможно, ты — это и есть она.

Сон разума рождает… что?

Кто-то скажет: “Сон разума рождает чудовищ”. Но я спрашиваю: а если чудовища — и есть истина? Что, если проснувшись, разум видит уже не идеи, а гротескную плоть реальности, которую не выносит?

Гойя чертил свои образы в Испании — в стране, где в то время дымились костры Инквизиции, трещали кости под сапогами войны, и Бог уже не отвечал. Но он будто чертил о нас, о будущем, о внутреннем адском свете, который вспыхивает тогда, когда исчезают костыли логики. Именно здесь я провожу мост к Мишелю Фуко и его «Истории безумия» — философии, где безумие — не болезнь, а зеркало эпохи, в котором общество видит свою собственную ложь.

Но что, если зеркало — это вовсе не стекло, а рана? И безумие — не отражение, а зияние? Мы заглядываем в бездну и видим не уродов, не галлюцинации — мы видим себя, но без прикрас, без культурного грима, без рамок привычного языка. Безумие не говорит — оно хрипит, ворчит, ломается, шепчет под ногтями, как тайна, которую нельзя вынести.

Гойя это понял. Понял, что страх — это не эмоция, а материал. Что человек без разума — это не зверь, а откровение.

И что именно в момент внутреннего крушения проявляется то, что невозможно выразить при здравом уме: богоподобная пустота, животный свет, тишина как форма крика. Это не картины — это надрезы, через которые сочится правда, которую мы не просили.

И именно в этом психозе — не патологическом, а онтологическом — мы приближаемся к тому, что философия боится называть своим именем. К тому, что не объясняется, не оформляется, не поддаётся дискурсу. Там, где разум спит — пробуждается то, чего мы не смели бы назвать собой. Там, в этих чёрных клубах Гойи, философия стонет, но уже не за истиной — за обнажением.

Фуко не изучал безумие. Он вглядывался в него, как в сквозняк в стене культуры. Он смотрел на трещины, где гуманизм уже не держался. Где человек — не субъект, а декорация. Где логика — не инструмент истины, а прививка, чтобы не сойти с ума от реального.

А что если всё наоборот?

Что если сойти с ума — единственный способ приблизиться? К тому, чего не коснуться словом. К тому, что отбрасывает тень, но не имеет формы. К правде, которую мы отвергаем не потому, что она лжива, а потому, что она бесстыдна. Неудобна. Слишком близко. Безумие — это не нарушение порядка. Это реакция на то, что порядка никогда не было.

И в этом — Гойя. Его фигуры не просто страдают. Они не страдают «красиво». У них нет надежды, у них нет нарратива. Они давно там, где выхода нет, и им всё равно. Они не молят о спасении. Они смотрят. Молча. В лужу, в небо, в глаз зрителя — и в этих взглядах что-то ломается. Не в них — в тебе. Потому что ты не можешь объяснить, что чувствуешь.

«Сон разума рождает чудовищ» — сказал он, и, возможно, знал, что делал. Потому что разум не спит случайно. Он засыпает от усталости. Он уходит внутрь, как зверь под пол — туда, где темно и ничто не требует слов. А чудовища… да, они приходят не как ошибка. Они приходят как хозяева. Они — не кошмары, они — возвращённые. Всё то, что выгнали из тела, из языка, из приличия, из храма, из утренней вежливости. Всё, что слишком честно, чтобы быть светлым. Они стоят в темноте. Бесформенные. Бесстыжие. Почти родные. И главное — они не орут. Они просто смотрят. И ты понимаешь — это не они страшные. Это ты слишком долго играл в нормальность.

…и, может быть, весь этот разум — это просто аккуратно подстриженный забор, за которым давно шевелится нечто дрожащим мясом. Мысли, чувства, образы — всё это не ясность, а реакция на внутреннюю вонь. И те, кто говорят «мы в порядке», — просто научились не вдыхать глубоко.

И Гойя… он не рисовал ужас. Он позволял ужасу говорить. Без шепота, без шрама, без наркоза. Он вытащил бессознательное из тени и положил на холст. «Смотри, как она лежит. Не отводи глаз. Вот где правда. Не там, где тепло, а там, где неуютно. Там, где холодно, и никто не аплодирует.»

Иногда мне кажется, что если и есть Бог — он смотрит на нас изнутри этих чудовищ. И, может быть, не мы их боимся, а они боятся, что мы наконец посмотрим в ответ.

Безумие — не ошибка разума, а другая его оптика

Можно ли смотреть на мир с точки зрения психоза? Делёз и Гваттари говорили о “шизоанализе” — не как об анализе болезни, а как о растворении “Я”, в котором возможно новое мышление. Не структура — поток. Не порядок — дрожь.

Так писал Арто, так бормотал Ван Гог, так кричал Бэкон своими картинами. Так молчал Гойя.

Фуко писал, что общество запирает безумных, потому что безумные — не удобны. Они не играют в эту вежливую игру с зеркалами. Они не улыбаются в нужных местах. Они — как сбой в симметрии. Но если присмотреться, именно сбой — и есть начало правды.

Гойя не был психиатром. Но он понимал: чтобы увидеть суть, надо отступить от формы. Надо позволить кошмару дышать. Его “Чёрная серия” — это не симптомы. Это хроника прозрения. Там нет диагнозов. Там — голое существо, лишённое культуры, морали, стыда.

Ван Гог писал не «о» предмете, а сам предмет — как его чувствовала рука, а не глаз. Арто не играл словами — он их разрывал, чтобы изнутри вылезал голос. У Бэкона лица не имели структуры — потому что боль не знает геометрии. Это не искусство психически больных. Это искусство тех, кто слышал внутренний гул слишком отчётливо.

И есть выбор — называть это «расстройством». Или признать: может быть, в этом состоянии — больше правды, чем в любой внятной формуле. Может быть, порядок — это просто коллективная фантазия, чтобы не слышать, как под полом кто-то стонет.

Искажённое восприятие как форма истины

Возможно, всё наше “нормальное” восприятие — фильтр, упрощающий реальность, чтобы мы могли в ней выжить. Безумие — это снятие фильтра, как если бы ты смотрел на мир без кожи.

Словно рисуя всё более яркими мазками, Гойя начинает снимать этот фильтр с реальности. Его картины не рассказывают о внешнем мире — они пытаются передать внутреннюю плоть страха, ту самую внутреннюю реальность, которая вырывается наружу, как тёмные потоки крови из пор. Он рисует не то, что мы видим, а то, что мы, возможно, избегаем видеть. Нет морали, нет света. Только тьма и искажения, и тени, которые прячутся в этой тьме. Гойя как бы говорит: «Вы думали, что мир так прост? Смотрите. Вот он, без прикрас». И мы начинаем понимать, что истина скрыта не в чистых формах, не в идеалах. Истина живёт в этом пространстве между тенью и светом, между искажениями и ясностью.

Картины Гойи не показывают внешний мир — они показывают внутреннюю плоть страха, доисторическую, подсознательную. Там нет Бога, нет морали, нет света — только тени, искажения, и… что-то настоящее.

Изнанка рассудка и нежная трещина в ткани действительности

Мы всё ещё называем безумием то, что не помещается в инструкции. Всё ещё паникуем, когда мысль перестаёт складываться в предложение, а превращается в рябь — тонкую, дрожащую, невозможную для перевода.

Но, может быть, безумие — это не поломка, а сброшенный протокол? Сбой, который отказался лечиться — не потому что не смог, а потому что не захотел обратно в рамки?

Разум — не храм. Он скорее склад. Забитый. Случайный. И время от времени с потолка срывается кусок штукатурки, и ты на секунду видишь не систему, а черноту между балками.

Вот и — реальность. Не объяснимая, не линейная, не безопасная. Просто лежит, как мокрое пятно. Ждёт, когда ты споткнёшься.

Некоторые спотыкаются — и остаются лежать. Другие — начинают рисовать. Писать книги, которые никто не понимает.

Они не пророки. Они — результат утечки.

И всё, что они приносят, — не правда, а след от неё, оставшийся на внутренней стороне глаза. Оттуда, где истина не говорит, а шуршит. Гулко и плавно.

И если ты читаешь это — значит, ты уже услышал.

Осталось только не сойти с ума…

Слишком правильно.